令和5年10月13日、県立高校の2年生女子生徒が自殺するという痛ましい事件が発生しました。

生徒は教員との関係に悩み、学校に助けを求めていました。それにもかかわらず、学校は生徒のSOSを受け止めることができず、生徒の自殺を防ぐことができませんでした。

千葉県教育委員会が設置した第三者委員会の調査結果には、学校側の対応に深刻な問題があったことが複数指摘されています。

特に、生徒の3度にわたるSOSが全て見過ごされていたことは、看過できません。学校は、生徒のSOSに耳を傾け、適切な支援を行うべきでした。

また、管理職が状況を十分に把握できておらず、生徒が発したSOSを受け止める体制に、大きな問題があったと言わざるを得ません。

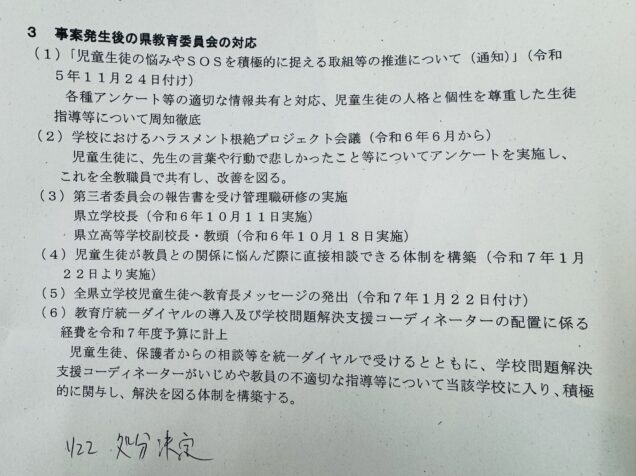

学校が児童生徒の発したSOSを決して見逃さないように県教育委員会としてどのように取り組んでいくのか、立憲民主党千葉県議員会の代表質問にて問い質しました。

教育委員会や学校で、アンケート調査等での生徒の悩みを見逃さないよう取り組んでいくとのご答弁を頂きました。

ただ、学校現場だけの対応だけでは対応できない問題もあります。

そこで、児童生徒の意見表明を後押しする意見表明等支援事業、「子どもアドボカシー」も必要だと考えます。子どもの権利擁護機関の設置について、昨年の我が会派での代表質問でも取り上げ、予算制度要望いたしましたが、児童生徒の発したSOSを見逃すことなく、このような痛ましい事件が、二度と起こる事がないよう、あらためて要望いたしました。