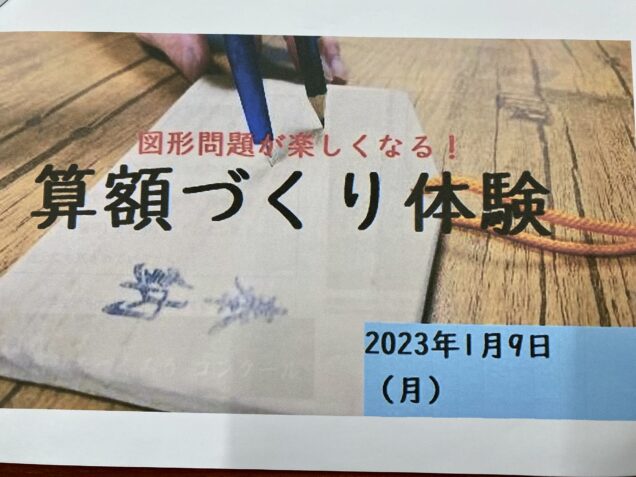

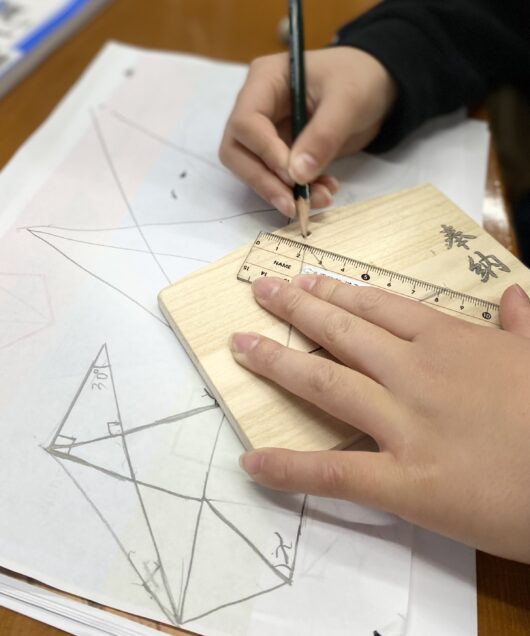

作った算数問題を絵馬に残す、日本独自に発達した文化、「算額を作る」イベントを開催しました。

参加者は、日本文化に触れながら、問題を解くのではなく、問題を作りました。

小2から大人(数学愛好家、高校の数学教師、保護者)が、世代を越えて、算数を楽しむことができ、素敵な光景でした。

江戸時代、人々は、「学び」を楽しんでいました。

寺子屋教育で一通り学び終えた後も、知的好奇心を追求する人々の姿がうかがえます。

柏でも和歌、俳句、川柳、華道、茶道、香道などサークル活動や師匠のもとに集まり、学び・楽しみ・自慢し、コミュニティを作っていました。

算楽塾を主宰して4年。

学習塾にとどまらず、学びたい方々のコミュニティになればと願っています。

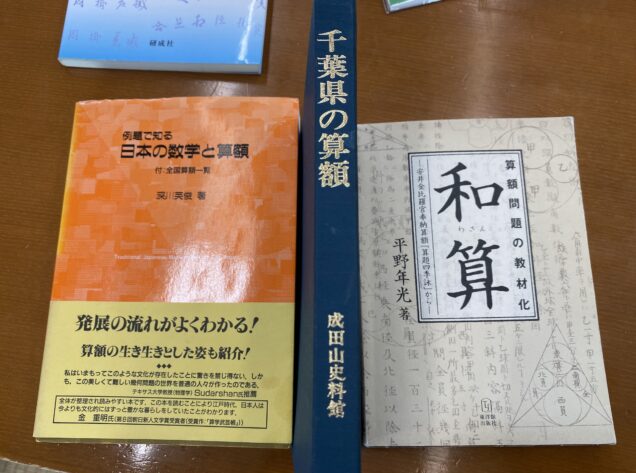

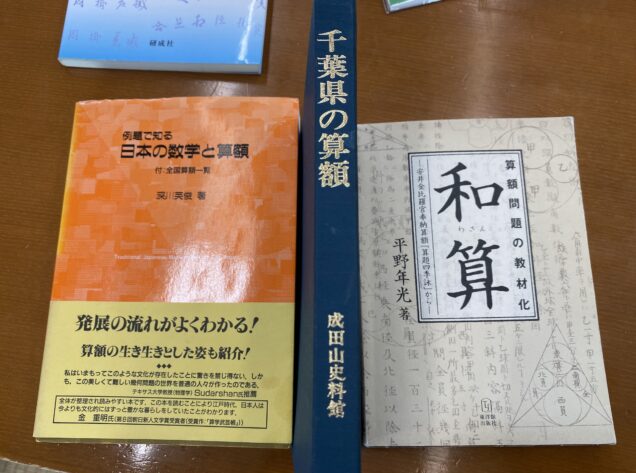

その中で、私は、和算のサークルに注目しました。

和算とは、近代西洋数学が導入される前から

日本で独自に発達した数学です。

江戸時代に関孝和が、天文術を発展させ、

筆算代数学、行列式論、正多角形理論など開拓し、大成しました。

関孝和の和算を受け継いで、全国に多くの関流の和算家が活躍しました。

海外の教育手法がありがたがられる風潮もありますが、日本の文化に基づいた日本の教育を、むしろ海外に発信していきたいという思いも算楽塾にはあります。

さて、柏には、多くの算学書が残されており、江戸時代に和算の学びの輪が広がっていました。

柏では、関流ではなく「最上流」が盛んであったことが、残された算学書からわかります。

最上流は、会田安明が始め、関を超えたということで「さいじょうりゅう」とも読まれます。

江戸幕末期、柏には、野口栄清と長妻忠常が和算の師匠として活躍していた記録が残されています。野口は会田安明の孫弟子。長妻は、会田安明の曾孫弟子で、松ヶ崎に住んでいたそうです。

布施の薬師堂に墓碑が建立されている鍬形紹甫は、明治36年に柏で生涯を終えた遊歴の算師(和算家)です。

鍬形紹甫には、富勢村・手賀村・湖北村・風早村・我孫子町・田中村の人々が教えを受け、経済的な援助をしていたと考えられます。

小林一茶のような漂白の文人であったわけです。

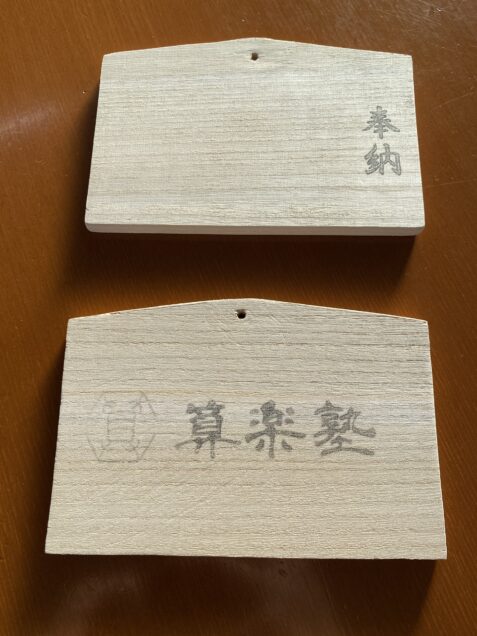

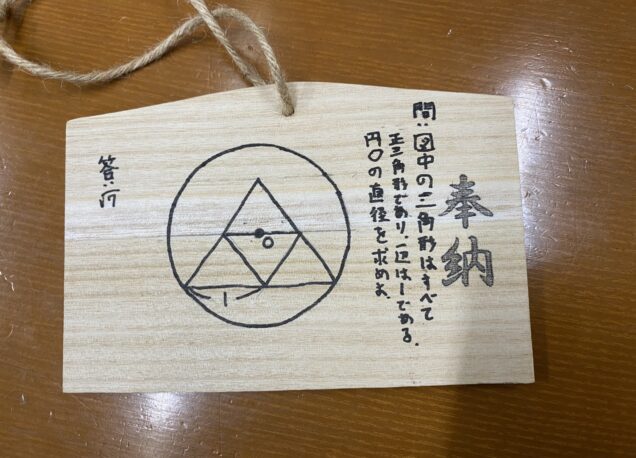

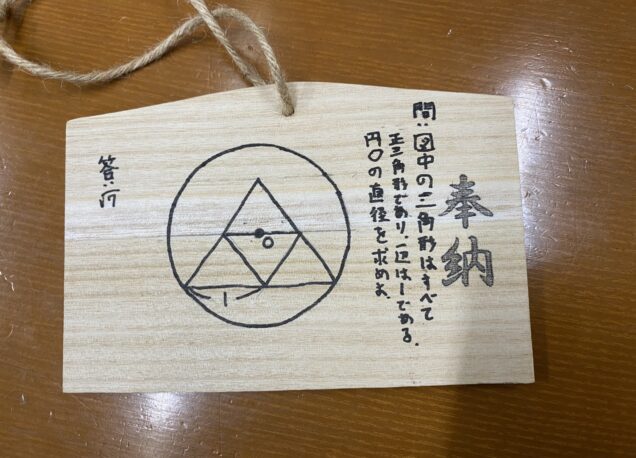

花野井の香取神社には、地域の算術グループが奉納した算額が残されています。直角三角形と円を使った数学の図形問題とその答えが書かれた絵馬です。

これは、元々は、問題が解けたことへの感謝の気持ちから奉納されたのですが、それぞれの算術グループが、自分の流派を宣伝や、難問を解いたアピールへと変わっていきました。

いつの時代も学んだことを発表する場は、必要なんですね。

算楽塾では、学んだ成果を発表する場を整え、

よりいっそう地域での学びが盛んになり、柏を学びのまちにしていきます。